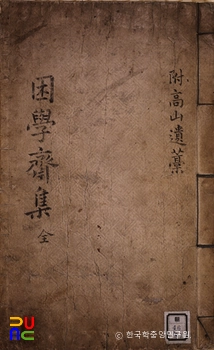

소산문집 ()

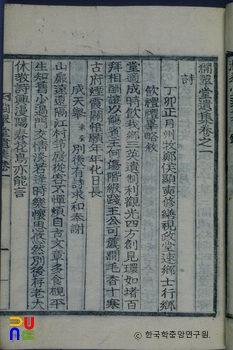

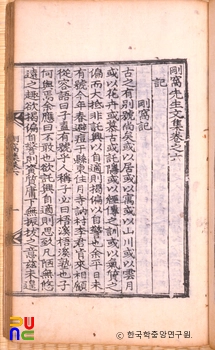

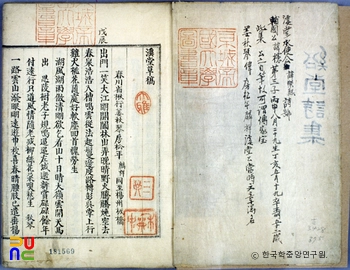

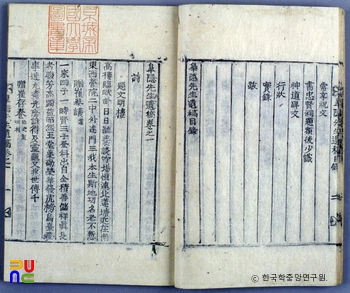

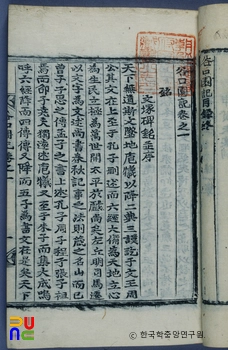

13권 7책. 목판본. 서문·발문이 없어 간행 경위는 알 수 없으며, 권12·13 1책은 현재 전해지지 않는다. 국립중앙도서관과 규장각 도서에 있다.

권1에 시 123수, 권2에 장(狀) 3편, 서(書) 18편, 권3∼7에 서 136편, 잡저 8편, 권8에 서(序) 20편, 권9에 기 6편, 발 22편, 명(銘) 1편, 상량문 2편, 권10에 축문 28편, 제문 5편, 묘지명 8편, 권11에 묘갈명·묘표 19편 등이 수록되어 있다.

시의 「자경(自警)」은 분욕(忿慾)을 경계하는 내용이다. 서 가운데 「답채제공서(答蔡濟恭書)」 별지에는 임진왜란 당시의 어전 회의 내용, 신묘년 왜국서계(倭國書啓)의 내용을 중국에 알릴 것이냐에 관한 문제, 중신들의 활동 사항 등이 요약되어 있다.

「답정수한(答鄭壽漢)」에서는 여러 종류의 제향을 다하기에도 여력이 없는데 대중이 행하지 않는 예절로 추복(追服)을 제정하는 것은 온당하지 않다는 뜻을 기술하였다. 「답하사용(答河思庸)」에서는 거경지양(居敬持養)으로 주를 삼고, 의리를 따져 옳다고 생각되는 것을 행동에 옮겨야 한다는 등의 학문하는 방법을 설명하였다.

잡저의 「천리인욕동행이정변(天理人欲同行異情辨)」에서는 천리와 인욕은 절대 섞일 수 없어 음과 양, 밤과 낮, 정금(精金)과 연철(鉛鐵), 패도(覇道)와 왕도(王道)의 관계와 같다고 하면서, 선악을 병합해 동행이정(同行異情)이라고 설명해서는 안 된다고 주장하였다.

「과거설(科擧說)」에서는 과거의 폐해가 삼정(三政)의 문란함보다 더하다고 하면서 사장(詞章)으로 사람을 뽑는 것은 국가와 심성(心性) 모두에 해로울 뿐이라고 지적하였다. 그리고 그 시정책으로 주가(周家)의 학제(學制)에 의거해 각 도에 상서(庠序)를 설립, 수재를 선발하고 교육시켜 관리로 등용할 것을 제시하였다.

「차기(箚記)」에서는 성인이 제작한 가례(家禮)란 시대에 맞추어 좋은 대목을 간추린 것이므로 전례를 인용해 예(禮)의 합불합(合不合)을 논란하는 것은 공연한 짓이라 하였다.